消化管腫瘍に対する治療

代表的なものに、内視鏡的粘膜切除術(EMR)と内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が挙げられます。主な治療対象は早期胃癌、食道表在癌、早期大腸癌、大腸ポリープです。文字どおり内視鏡で腫瘍を切除する手技で、手元から約1m先で行なう、いわばマジックハンドによる手術です。

特にESDは高度な技術を要しますが、粘膜癌であればサイズを問わず、ほとんどの早期癌を治療することが可能となります。これら治療は、例えば早期胃癌では胃が丸ごと残る、つまり機能障害がほとんどなく、術後の痛みがきわめて少なく、入院期間も約1週間と短いのが特長です。

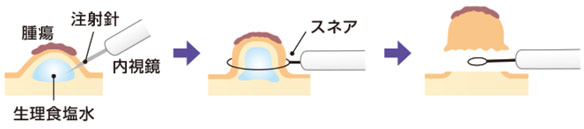

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

茎を持たない平たい腫瘍に対して用いる方法です

生理食塩水を注射し、腫瘍を持ち上げてから、スネアを使って腫瘍を切り取ります。

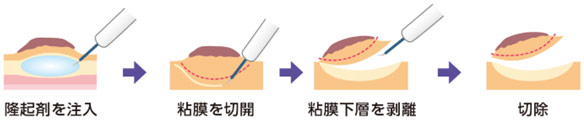

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

一括切除が難しい大きな早期がんに対して用いる方法です

特殊な液を注射し、腫瘍を持ち上げてから、電気メスを使って腫瘍を剥離して切り取ります。

大腸ESDは、厚生労働省より示されている基準を満たす施設のうち、所定の届け出を行った施設でのみ実施されています。

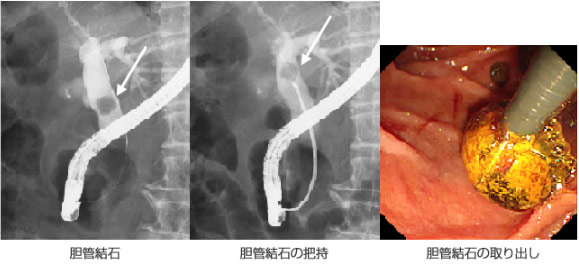

膵・胆道系に関する治療

胆石が胆管へ落下して詰まったり、胆管に腫瘍ができると、肝臓から腸管への胆汁の流れが悪くなり、黄疸が出ます。放置すると、急性胆管炎を起こし死亡することもあります。こういった場合にも、内視鏡で胆管孔を切開して石を取り出したり、石や腫瘍で閉塞した胆管にチューブを通して黄疸をとるなどの処置が、かなりの割合で内視鏡で行えるようになっています。この手技をERCP関連手技と呼びます。この手技は胆膵疾患の診断・治療には極めて重要です。

ERCP手技の実際 総胆管結石除去術

超音波内視鏡を用いた治療

超音波内視鏡下生検とは、超音波内視鏡という先端から超音波の出る特殊な内視鏡を用いて、以前ならば開腹手術でしか診断のつけようのなかった膵臓の腫瘍や腹腔のリンパ節を、胃や十二指腸を通じておなかをあけることなく採取する方法です。2日程度の入院で苦痛なく行うことができます。

超音波内視鏡下瘻孔形成術は、超音波内視鏡を使って、胃や十二指腸を通じて胆嚢や胆管、膿瘍に新たな道を作り貯留した液体を消化管内に排出する新しい治療法です。この手技は非常に高度な技術を要しますが、当院ではこの手技に精通する日本胆道学会認定指導医がしっかりと必要性を見極めた上で積極的に行っています。

食道・胃静脈瘤に対する治療

ウィルス性肝炎やアルコール性肝障害が進行して起こることの多い肝硬変では、硬くなった肝臓を迂回する血流が増加し、食道に静脈瘤が発生することがよくあります。これが破裂すると、出血によって肝不全に陥ったり、大量出血により生命に関わることもあります。

現在は、定期的な内視鏡検査で静脈瘤を発見すると、破裂を防ぐために内視鏡的静脈瘤結紫術(EVL)と呼ばれる方法で、静脈瘤に輪ゴムをかけてくくり、潰してしまう治療が比較的簡便に行えるようになっています。初回治療でも約1週間の入院で済み、苦痛もきわめて軽微です。不幸にして破裂して吐血した場合でも、大部分が同じ方法で治療可能です。

消化管出血に対する治療

ヘリコバクター・ビロリ菌を退治する除菌療法の普及により、昨今、胃十二指腸潰瘍からの大量出血は一昔前に比べて激減しています。また、強力無比の酸分泌抑制剤の登場により、潰瘍の大部分が内服治療で治るようになりました。しかし、現在もなお、血管が切れて大量出血を伴う潰瘍は一定割合存在し、最近では、脳梗塞や心筋梗塞予防のための抗血栓薬の普及、あるいは、消炎鎮痛剤内服による潰瘍からの出血もまれではありません。

こういった病態における吐下血では、緊急内視鏡による内視鏡的止血が必要です。治療は、現在は、外科手術時と同様、出血している血管を鉗子で把持して高周波凝固で止める方法、アルゴンガスに乗せた常流で局所を焼き固めるAPCを主体に、特殊な薬剤を切れた血管部分に注射したり血管をステンレスのクリップで挟む方法も、部位により選択します。現在、吐血や大量下血を伴う出血の約97%が内視鏡的に止血可能です。

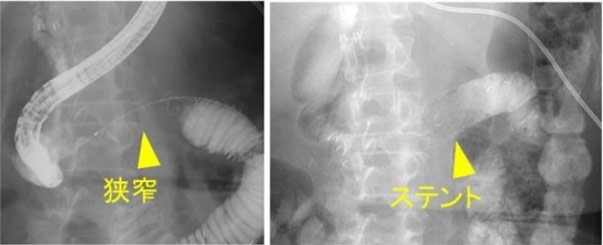

消化管狭窄に対する治療

炎症や腫瘍、手術による繋ぎ目など種々の場合に消化管が狭くなり、通りが悪くなることがあります。このような場合にも、内視鏡から出した風船により狭い部分を拡張したり、ステントと呼ばれる金属の筒を通して、通りを良くすることができます。

胃瘻造設

脳卒中や神経の病気、高齢者では、食事や飲み物をうまく飲み込めず、これらが誤って肺に入り、誤嚥性肺炎を繰り返すことがあります。このような場合でも、内視鏡でお腹の表面から胃の中へのトンネルを造り、食道を通さずに栄養剤や薬剤を胃の中へ入れることができます。経口摂取可能となれば、抜去する事もできます。